JU MINISTRU – UNA VECCHIA STORIA DI FAMIGLIA

Posted by Antonio Giampaoli

| 2020-05-09 | Commenti: 3 | Letto 988321 volte

- di Angelo De Angelis

Don Luigi sta seduto dietro il piccolo tavolo di noce al piano nobile di Palazzo Spaventa, a Casale di Scoppito. Gira e rigira tra le mani la contabilità della gestione dei beni del Marchese; controlla, verifica, corregge, fa di nuovo i conti. Non sta in ansia, ma vuole che per domani sia tutto perfetto.

Tre giorni fa il Marchese Spaventa è morto: per lui quel nobile signore è stato come un padre ed aveva anche l’età per esserlo; quando l’ha visto la prima volta era un uomo maturo, lui era soltanto un bambino.

Il Marchese non ha figli e tutti i suoi beni andranno ad un nipote; l’ha conosciuto durante il funerale, a L’Aquila. Quando gli si è avvicinato per fargli le condoglianze il Marchesino gli ha sussurrato all’orecchio che dopo tre giorni sarebbe andato a Casale per parlare con lui; non sembrava troppo dispiaciuto per la morte dello zio; sembrava invece molto interessato alle proprietà.

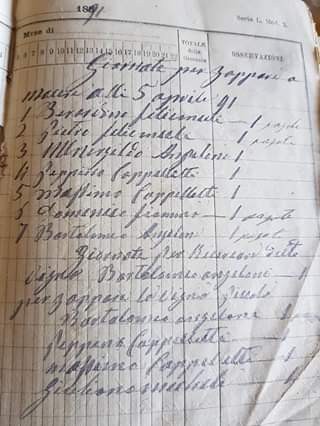

Don Luigi amministrava ormai da più di trent’anni i beni di quel padre putativo; con lui c’era un rapporto di piena fiducia, di rispetto ed anche di amicizia e di complicità: il Marchese ormai non seguiva più i suoi affari perché pensava a tutto “Don” Luigi, che la gente ormai chiamava, con reverenza, JU MINISTRU, l’amministrator

E poi Luigino conosceva tutte le tecniche casearie, era il più veloce nella tosatura, bravo nella mungitura, sapeva leggere e scrivere e conosceva le quattro operazioni della matematica. I genitori erano poveri, ma ci tenevano a dare l’istruzione ai figli; era il terzo di sette figli: tre sorelle, Pietruccia, Giuditta ed Eleonora; tre fratelli, Paolo, Francesco e Nicandro.

Il Marchese all’epoca seguiva da vicino i suoi affari, anche se faceva avanzare tempo abbondante per i divertimenti: amici, cene luculliane, donne; e per i suoi divertimenti la città era il posto ideale; dopo la baldoria, che di preferenza si svolgeva nel suo palazzo dell’Aquila, dietro la chiesa di santa Margherita, faceva preparare dai suoi servi il calesse ed andava alla residenza di campagna, a Casale. Il suo palazzo aveva una bella facciata neoclassica, con i frontoni triangolari in pietra scolpita sulle finestre e di fronte una stalla enorme per le mucche ed i tori, con a fianco la fontana con l’abbeveratoio.

Quel ragazzino di Colle di Roio, Luigino, piacque subito al Marchese: era sveglio, schietto, attento quando gli si parlava e soprattutto ascoltava capendo a volo dove l’interlocutore

Giorni dopo il Marchesino, accompagnato da Don Luigi, visita le tenute lasciate dallo zio, vede la stalla, fa la rapida conta delle mucche e dei tori, apprezza la coppia di cavalle da sella e da tiro utilizzate per gli spostamenti; guarda e controlla la contabilità dell’anno agrario corrente e quella di qualche anno precedente.

La visita si conclude a tavola con un bel pranzo che la moglie di don Luigi, Domenica, ha preparato: c’è a tavola la famiglia quasi al completo, ci sono i figli Angelo Maria ormai adulto, Francesco, ancora bambino e poi le quattro figlie femmine, Cristina, Sofia, Marietta e Filomena, che hanno tra dieci e venti anni, tutte comandate a bacchetta dalla madre, volitiva e forte di carattere, donna non comune, grande organizzatrice delle cose di casa e consigliera scrupolosa del marito. Manca il solo primogenito, Paolo, che don Luigi ha fatto studiare e che ormai risiede a L’Aquila e lavora al Regio Tribunale come Cancelliere di Corte d’Appello.

Dopo pranzo il Marchesino e don Luigi si appartano, accendono un sigaro … dopo tanti convenevoli arriva il momento che entrambi aspettavano:

“Don Luigi, sono tanti anni che amministri le proprietà di mio zio e conosco i patti che hai fatto con lui più di trent’anni fa. E’ ora che rivediamo un po’ quell’accordo perché è diventato ormai inadeguato”.

Luigi prende tempo: valuterà la cosa, ne parlerà in famiglia e alla prossima luna farà sapere.

I patti col Marchese...Luig

Passata la buriana e sfumato il rischio della riforma, Luigi pensò che era arrivato il momento di rimettere ordine nei rapporti tra i mezzadri ed il Marchese. Si era infatti accorto che il pagamento in natura che i fattori dovevano era solo una piccola frazione dei prodotti raccolti, e non la metà, come la legge prevedeva. Ne parlò col Marchese e questi gli promise, in cambio dell’impegno a regolarizzare la situazione, che gli avrebbe ceduto, come “incentivo”, tutti i beni recuperati oltre il terzo dei raccolti. Il Marchese avrebbe così quasi raddoppiate le rendite e Luigi avrebbe avuto il suo tornaconto. E così fù.

Furono, quelli, anni molto difficili. Nacque il brigantaggio post unitario, che si nutriva dello scontento dei contadini, delusi dal nuovo Regno per la mancata attuazione della riforma agraria. ln tutte le regioni meridionali si formarono bande armate che si davano alla macchia per non fare il servizio militare per i piemontesi e che, a nome dei Borboni, taglieggiavano,

Nella zona di Scoppito operava una banda di briganti capeggiata da un tale di cognome Sottocarrao, soprannominato “Zeppetella”, da Giovanni Colajuda e da Achille Micarelli; erano noti alla giustizia come Banda di Tornimparte. Il loro territorio d’azione andava dalla zona di Castiglione di Tornimparte, a Sella di Corno, Rocca di Corno, Montecalvo e Cascina. Controllavano una via commerciale importante, la Salaria, estendendo le loro ruberie fino ad Antrodoco. Praticamente controllavano tutta una zona di confine con lo stato della Chiesa, ed era facile per loro passare dal Regno delle due Sicilie allo Stato Pontificio se l’azione dell’esercito o dei carabinieri si faceva più dura.

Il declino della banda cominciò solo nel 1867, con l’uccisione del brigante Colajuda, durante uno scontro a fuoco avvenuto a Civitatomassa, ma l’epopea del brigantaggio continuò ancora per molti anni.

Luigi dovette sottostare alle minacce della banda, alla quale a volte dovette procurare cibo, vestiti e denaro; andava in giro armato, non si poteva mai sapere. Aveva una doppietta ad avancarica nascosta in casa, che utilizzava per andare a caccia, ma che era ottima anche come arma di difesa; e aveva acquistato come arma personale di difesa una pistola a spillo dalla quale non si separava mai, neppure quando stava dentro casa, che per fortuna non ebbe mai occasione di adoperare: quella pistola, di grande valore, fu lasciata alla su morte, al figlio Angelo, che anni dopo, dice la leggenda narrata da mia cugina Cesira, fu occultata e non ce ne fu più traccia, perché troppo spesso presa di nascosto in prestito dai suoi figli e nipoti per giocare.

La proposta del Marchesino di rivedere i patti fu discussa a lungo in famiglia. Intelocutori principali erano Domenica, la moglie di Luigi, alla quale la gente del paese aveva appioppato il soprannome de “LA MINISTRA”, ed il figlio Angelo. In quel regime patriarcale le figlie femmine non contavano, il figlio maggiore aveva preso ormai la sua strada, che non si incrociava più con gli interessi della famiglia; Francesco, detto Checchino, era troppo piccolo per avere voce in capitolo.

Don Luigi, dopo qualche giorno di riflessione, confidò alla moglie le sue intenzioni:

“Col vecchio Marchese sono sempre andato d’accordo, abbiamo fatto un patto ed entrambi lo abbiamo rispettato. Col giovane chissà come andrà. Forse sono troppo anziano per ricominciare con Lui… Ho pensato di sciogliere il legame con gli eredi di Spaventa, acquistare dei terreni e lavorare per mio conto”. Aveva saputo che era in vendita un grosso fondo agricolo in località “ju Fossatu e Colle deju ‘Ndreocanu”, oltre 150 coppe di buona terra, dove impiantare una vigna che avrebbe reso oltre 30 ettolitri di vino l’anno, coltivare il grano e foraggio per le bestie. In più l’uso civico avrebbe consentito l’alpeggio estivo per pecore, mucche e cavalle.

Avrebbero dovuto abbandonare il palazzo patrizio di Casale, ma aveva soldi sufficienti anche per costruire una nuova casa all’interno del fondo del Fossato.

La ministra diede la benedizione a quella operazione.

Il figlio Angelo no! Era ormai un uomo; aveva conosciuto una ragazza di Vigliano, figlia unica di Don Domenico Federici. Era una brava ragazza, bella e raffinata nei modi, educata in un collegio di suore dell’Aquila dopo la morte della madre. L’aveva conosciuta durante una cerimonia religiosa alla chiesa abaziale di San Bartolomeo. L’aveva a fianco, sull’altra fila di panche, seguiva attentamente la funzione. Anche lui aveva il libro delle orazioni in mano; Cesira fu colpita da quel bel giovanotto che seguiva con devozione la funzione anziché stare fuori della chiesa a fare caciara con gli amici. All’uscita uno sguardo, un sorriso, un cenno di saluto col capo… Angelo aveva cominciato a pensare al matrimonio: sicuramente ci sarebbero stati ritardi con lo sconvolgimento delle loro abitudini dovute all’acquisto di terreni ed alla necessità di una nuova casa.

Disse crudemente al padre che non lo avrebbe seguito ed avrebbe chiesto al Marchesino di continuare a lavorare per Lui continuando ad abitare a Casale:

“Se non vé con me ji te cio” tuonò Don Luigi poggiando la pistola a spillo sul tavolo: e 'Ngilinu seguì il padre nella nuova avventura.

Circa cent’anni dopo questi avvenimenti venne a trovarmi zio Elia, che aveva acquistato dal cugino Augusto “ju stallo' ", un grande vano con accesso dalla piazza di Santa Maria e due vani sovrastanti, adoperati da sempre come fienile. Mi chiese di redigere il progetto per la trasformazione in abitazione di quella vecchia stalla di famiglia che, con la divisione dei beni tra i fratelli Paolo, Angelo e Francesco, figli di Luigi, era stata assegnata a Francesco che, morendo, l’aveva lasciata al figlio Augusto.

Anche i miei zii Italo e Domenico, figli di Francesco, mi chiesero, poco dopo, di fare il progetto per il rifacimento del tetto, ormai malridotto, delle loro residenze di campagna. Facevano anch’esse parte di quell’unico grande immobile di famiglia; preparai infine il progetto per il completamento e la ristrutturazion

E’ arrivato il momento di chiarire che JU MINISTRU, don Luigi, era il mio bisnonno paterno, che suo figlio Angelo era mio nonno, che portava il nome del padre di Luigi e che ottantanni dopo sarebbe divenuto anche il mio nome.

Quella grande casa di famiglia era stata costruita da nonno Luigi. Di lui ho da sempre sentito parlare: ogni pietra di quella costruzione era impregnata della sua memoria, della sua tenacia e della sua intraprendenza;

Il primo nucleo, di tre piani, ha una scala centrale con un grande vano sulla destra ed uno sulla sinistra per ciascun piano. Al di sotto una grotta che fu utilizzata come cantina, dalla quale partiva un cunicolo, probabilmente naturale, ma allargato dagli antichi abitanti del borgo, che veniva metodicamente esplorato di nascosto, dai ragazzi che si sono succeduti generazione dopo generazione tra quelle mura.

Raccontavano mio padre ed i miei zii che, bambini, si inoltravano in quei cunicoli per verificare la veridicità della leggenda della presenza di un tesoro protetto da un drago. Entravano in fila indiana nella grotta. Per primo il più piccolo che in mano aveva una candela che spargeva intorno un lieve chiarore: era una sorta di “rito di iniziazione”; il secondo della fila, all’improvviso,

Qualche anno dopo, con il matrimonio di Angelo e poi di Checchino, nonno Luigi decise di raddoppiare quel primo edificio costruendone a fianco uno gemello, che fu completato per il solo piano terra e primo piano; il terzo piano è sempre restato incompiuto, accessibile solo tramite una botola su un soffitto in travicelli di legno e tavole. Lassù da bambino, non visto, andavo a curiosare appena vedevo appoggiata al bordo della botola una scala a pioli. C’erano accatastate le cose che non servivano più: un vecchio telaio per la tessitura, fasci di canapa raccolti e non battuti per farne filati, una grossa sedia a dondolo rotta e mai aggiustata, finimenti e selle di somari e cavalle ormai inutilizzati. Quello che più mi affascinava era un corno cavo di mucca con un sacco di tela legato nella parte più larga che, mi dissero, era un contenitore di polvere da sparo che serviva per ricaricare un fucile ad avancarica che il mio bisnonno e poi mio nonno utilizzavano per cacciare o, all’occorrenza,

Ci fu una terza fase nella costruzione di quella casa, che fu un nuovo raddoppio della volumetria in direzione della chiesa, ed il quel nuovo spazio si realizzò “lo Stallone”, una cantina ed a seguire “la vasca”. Erano ormai i primi anni del novecento.

E’ proprio quest’ultimo vano che mi fece capire l’ingegno, la cultura, la capacità progettuale ed il senso pratico deju Ministru. Con il nome di “vasca” si suole indicare un vano adatto alla trasformazione dell’uva in vino. Ad un angolo tra due pareti di fondo era murata, ad una altezza di circa un metro e mezzo, una grossa trave di quercia con praticato, verticalmente un foro dove andava ad impegnarsi una vite senza fine realizzata anch’essa con un tronco, più piccolo, pure di quercia. Quella vite, tramite quattro fori veniva fatta ruotare con una leva lunga tre metri circa, e la vite andava a pressare l’uva che riempiva una gabbia cilindrica fatta con robuste tavole verticali cerchiate con piattine di ferro. Era un ingegnoso torchio che superava per efficienza i torchi a gravità che allora si utilizzavano. In quella parte alta della “vasca” c’era pure il piano di pigiatura dell’uva ed il mosto che veniva fuori dalla pigiatura e dalla torchiatura finiva in una canaletta in leggera pendenza, che portava dentro un grosso caldaio di rame, zincato all’interno, che era murato all’angolo opposto della vasca. Sotto il caldaio un focolare che consentiva al mosto di “cuocere”, perdendo una parte dell’acqua e purificandosi; si aumentava così la concentrazione zuccherina, necessaria per aumentare i gradi alcolici del vino ed evitare che presto inacidisse.

Ma il ciclo di produzione non finiva li: un canaletta attraversava il muro della vasca e portava il mosto ormai cotto direttamente alla grotta sottostante, dove veniva immagazzinato in grosse botti, ciascuna della capacità del caldaio.

Insomma dentro quella vasca era stata realizzata una raffinatezza tecnologica che consentiva l’esecuzione delle operazioni di vinificazione con il minimo sforzo e la massima efficienza!

Raccontava mio padre che quando era ora di riempire le botti con nuovo mosto, veniva svegliato all’alba da nonno Angelo, che lo faceva entrare dentro la botte da un piccolo sportello di ispezione e li dentro raschiava le pareti ed il fondo liberandoli dalle morchie e dalla “bracia”, sali minerali che solidificavano e formavano una sorta di crosta sulle pareti interne; mio padre si era guadagnato così il nomignolo di “palla di cannone”, per la capacità che aveva di irrompere nella botte dal piccolo orifizio frontale ed uscirne di corsa a lavoro ultimato.

La terza parte di quell’edificio non è stata mai completata ed i vecchi che ho conosciuto, con rammarico, tutti dicevano “ju Ministru s’è mortu troppu prestu, che sennò ‘sa casa era finita”. Insomma lo spirito di quell’antenato ha continuato e continua ad aleggiare tra le mura di quella casa, ed anche fuori di essa. Infatti i terreni prospicienti la facciata sud, dove erano i due portoni di ingresso principali, venivano dalla gente del paese identificati come "terre 'nnanzi aji Ministri”. Il soprannome di nonno Luigi fu infatti trasferito, oltre che alla moglie – “la Ministra”, anche a tutti i suoi discendenti, me compreso.

I vecchi hanno tramandato a voce alcuni episodi nella costruzione dell’edificio: mio nonno si recava in località Fossato a cavare pietre. Un giorno vide una pietra enorme di quelle da porre in corrispondenza di un angolo; era solo e pesava quintali. Legò strettamente la fascia sottopancia facendola passare anche sotto l’inguine e, facendo leva con un robusto palo, riuscì a caricarla sul carro, destando meraviglia tra i mastri muratori che la videro portare in cantiere. Anche mio nonno, che a quei tempi doveva avere poco più di trent’anni, soffriva di ernia inguinale! Quando torno a Santa Maria, spesso mi fermo ad osservare la precisione e la maestria dell’apparato murario, che la potenza del terremoto del 2009 ha soltanto scalfito, e mi perdo ad osservare le pietre più grandi cercando di immaginare quale di esse costò tanta fatica a nonno Angelo.

Osservando da vicino ogni particolare della casa, mi resi conto della eccezionale fattezza degli infissi e delle persiane, che avevano resistito alle ingiurie del tempo per cent’anni. Del falegname mi parlò una volta zio Ugo, ragazzo all’epoca della realizzazione, non per la bravura, che pure era tanta, ma per il fatto che Mastro Giuseppe, di Coppito, tutti i giorni faceva il tragitto di sette chilometri a bordo di un piccolo calesse trainato da una coppia di robusti cani, che poi diventavano il gioco preferito dei fratelli e dei cugini, tutti più piccoli di lui, tra gli urli di rimprovero e gli insulti di mastro Giuseppe.

Quella grande casa di famiglia è sorta a Santa Maria: ma perché così distante dalla campagna che era stata acquistata da nonno Luigi? Non sarebbe stato più pratico costruire un bel casale in mezzo a dieci ettari di terreno? Quanta fatica in meno, quanto tempo risparmiato evitando quel tragitto di tre chilometri da fare giornalmente, in andata ed in ritorno. Oggi tre chilometri sono un nulla, si sale in macchina ed in cinque minuti si è arrivati. Allora si andava su un somaro o su un carro tirato dai buoi; al più su una cavalla, che però non si poteva far stancare andando al trotto o, peggio, al galoppo. Ed erano necessarie quasi due ore di tragitto al giorno… Oggi tanti pendolari impiegano poco più di quel tempo per andare a lavorare a Roma! E l’intenzione di nonno Luigi non era quella di costruire la sua casa proprio in mezzo al suo nuovo podere?

Il fatto è che la nuova costruzione fu iniziata l’ultimo decennio dell’ottocento,

Preferì quindi costruire casa e dare un futuro ai suoi figli ed ai suoi nipoti all’interno di un borgo, piccolo sì, ma con uno spirito di comunità molto spiccato: e la sua scelta, tra tanti paesini del circondario, cadde proprio su Santa Maria. Al momento del trasferimento della famiglia, ultimato il primo nucleo di quella casa, Ju Ministru organizzò, come s’usava allora, una grande festa alla quale parteciparono tutti gli abitanti: si iniziò con una funzione religiosa all’interno di quella chiesetta della quale in più di un racconto ho avuto modo di parlare. Lungo le pareti laterali ci sono quattordici quadri, sette per lato, che rappresentano la “via Crucis”. Quello fu il dono alla comunità che nonno Luigi fece in occasione della festa di insediamento della sua famiglia nel borgo.

Quella sua scelta ha determinato una serie di eventi che hanno condizionato l’esistenza di ormai cinque generazioni di suoi discendenti ed una nutrita tribù di oltre cento persone, ciascuna con cento storie da raccontare, tante emozioni, tanta passione, tante paure,tante fatiche e tanto amore. Un universo intero che da quell’umile, povero pastorello, sopravvissuto a stenti e a malattie, con caparbietà e voglia di vivere, ha occupato un grande spazio della nostra storia ed un minuscolo angolo di mondo.

Uno dei miei cugini, Filippo, sta pazientemente ricostruendo l’albero genealogico di questa famiglia, ed insieme avremo il piacere di condividerla.

Tweet

Commenta L'Articolo