«PAPITT M’HA DITT…» di Fernando Acitelli

Posted by Antonio Giampaoli

| 2021-09-10 | Commenti: 3 | Letto 985877 volte

Maxima de nihilo nascitur historia

Properzio

- di Fernando Acitelli -

La sedia di Giambattista Giusti (Trippone) sulla quale egli, silente a acuto di sguardo, se ne stava seduto fuori l’uscio a meditare, dovrebbe essere esposta in un museo degli oggetti che io sogno per Assergi. L’opportuno cartiglio a lato svelerebbe chi d’essa ne fu fedele fruitore. Quella sedia ebbe per Giambattista la stessa importanza della sedia gestatoria d’un Papa negli spostamenti da una cappella all’altra di San Pietro. E inoltre: s’accosterebbe a quella usata da un nunzio papale nel mentre s’avvicinava al luogo della disputa teologica con il suo pari riformato al tempo di Martin Lutero. Del resto, anche Giambattista rifletteva seduto sul perché dell’esistenza e sentiva le campane della chiesa suonare come a ricordarsi del divino e del tempo che fugge. A ben vedere, un semplice oggetto, la sedia in questo caso, riporta tutto in paro tra gli uomini; certamente sono diverse le funzioni, le cariche, i luoghi; si tratta infatti d’altre collocazioni nel palcoscenico del mondo ma la natura umana è la stessa e in materia divina nessuno sulla Terra ha l’esclusiva.

2.

Il viso di Franco Mosca (Pirame) mi compare spesso nella mente come per ricordarmi che a lui non dedicai del tempo. Ma probabilmente mi appare perché egli fu compagno di scuola di mio nonno Lorenzo. Non gli colsi mai un sorriso e questo mi smosse spesso tristezza come immaginandolo sempre preoccupato. Pensavo comunque a lui come un esempio di serietà. In questo forse l’aiutava anche il suo lavoro: era un geometra senza diploma ma con il buonsenso dalla sua parte; il rigore “catastale” di Franco Mosca, quell’impossibilità da parte sua di sbagliare i confini tra due terre. Era anche un grande mediatore, definiva gli antichi confini studiando i sassi di quel rettangolo di terra e inoltre non gli difettava la parola. Sentii dire che si distingueva anche nel dar di conto, e allora geometria e numeri furono i suoi universi.

3.

Il vicolo di Lucrezia e Giacinta, a destra una volta percorsa in discesa la Pisterola. Nulla di più misterioso dal tempo dei Miserabili di Victor Hugo e de I misteri di Parigi di Sue. «Que ci stete a fà esse? Nen ficete lo sporc!» - intervenne Giacinta durante una nostra corsa notturna giocando a “cane e lepre”. E dunque quella sua voce rimase impressa in me come una rara registrazione dei primi anni del ‘900. La sua eternità è dunque racchiusa in quella frase. Il fatto che non avessero la televisione m’entusiasmava, non avrebbero così sentito le previsioni del tempo, l’ennesima ossessione del giorno dopo. Lucrezia era un donnone, Giacinta invece era minuta ma a casa mappe e spostamenti dipendevano da quest’ultima.

4.

Di pomeriggio il viso di Angelo Faccia (il Console) era bello riposato ed egli era più disposto al sorriso rispetto al mattino. Aveva la chioma sempre ordinata, probabilmente grazie ad una crema per capelli che non era brillantina. Quel bianco della chioma era perfetto sul viso sempre abbronzato. Anche il sorriso rimaneva impresso e con esso si poteva ammirare la perfetta dentatura. Di pomeriggio un suo eventuale borbottio sarebbe durato poco e infatti evaporava subito tra la cabina del telefono, fuori, ed il capannone di Giacobbe e Antonio.

5.

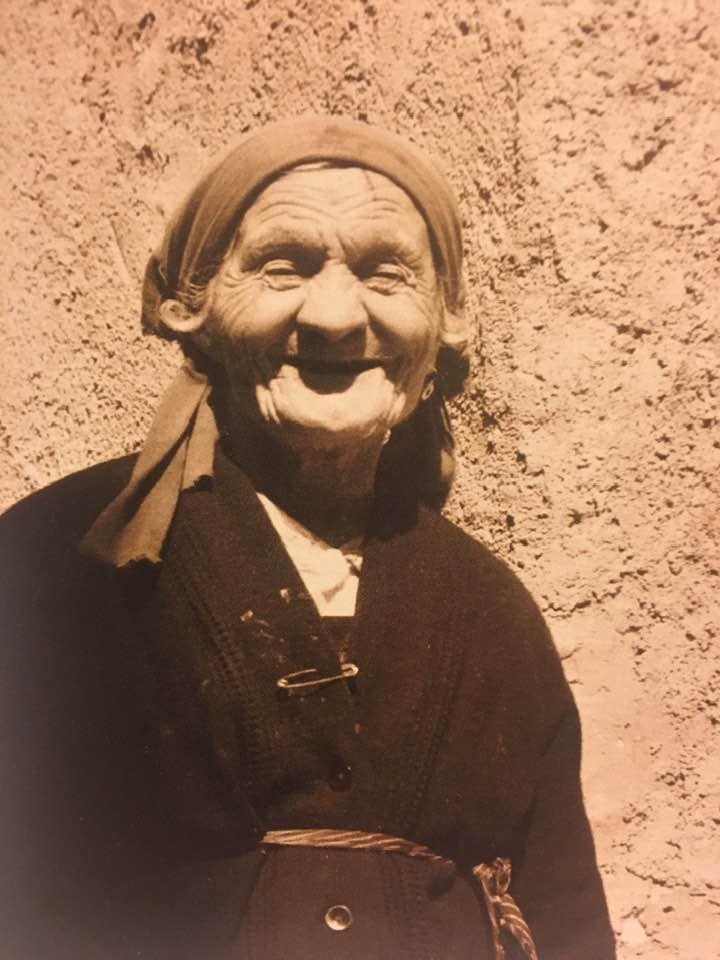

Quando si dice “una madre”. Erano tempi in cui poteva anche accadere che s’incontrasse Mariannina, la madre di Sante Vitocco, che di notte era sulle tracce del figlio. La luna era la sua fedele amica e se rischiarava la valle ed i fienili e i lampioni d’Assergi, faceva lo stesso con il viso di Mariannina e sul suo corpo lesionato dal tempo e da un destino avverso. Quel suo canto a distesa sbatteva contro gli usci, invadeva vicoli, distoglieva meeting di gatti, intimoriva cani randagi che già avvertivano le prime insufficienze degli organi. Quel canto a distesa era un’intensa carezza che soltanto una madre poteva capire.

6.

La Puciara, della quale ricordo soltanto il nome, Domenica, se ne stava seduta in silenzio sotto le scale di Angelino Giacobbe: con una mano si puntellava il mento in quella posa che sa di riflessione e disincanto. Chissà in quanti luoghi s’aggirava la sua mente!... Soltanto in un paio d’occasioni ascoltai la sua voce che era morbida ed io posso restituirla soltanto in questo modo, altro aggettivo non sopraggiunge. Dove non arrivò il veterinario arrivò lei. Fu lei, infatti, a restituire alla cavalla di mio nonno la salute. La cavalla non mangiava più e la diagnosi della Puciara fu precisa nella sua gravità: malocchio! Lo sciolse con il rituale che conosceva bene. Dopo il suo provvidenziale intervento, la cavalla tornò alla mangiatoia.

7.

Il Colonnello abitava a breve distanza dal Maresciallo ed entrambi erano lontani dalla Generala la cui residenza era alla piazzetta Carrozzi. Ignoro in che modo si salutavano quando erano ad incontrarsi. Sarebbe un sogno sapere se, di fronte ad uno specchio, ridevano del soprannome che gli avevano affibbiato. I primi due furono figure importanti nel mio scenario emotivo mentre per la Generala devo dire che le occasioni di vederla furono poche e quindi anche le riflessioni da fare. Posso però dire che, vedendomi, mi sorrideva sempre in un evidente sfumatura d’educazione.

Colonneje era sempre una sorpresa e nelle sere d’estate passando davanti alla sua cucina, lo si vedeva accanto alla moglie Giuseppina in un dialogo sottovoce davanti al camino che stava in fondo sulla sinistra. Era basso, arzillo, con lo sguardo furbo; gli occhi li ricordo chiari, guizzanti. Componeva piccoli passi, astuti, e una delle ultime volte che lo vidi, stava sopraelevato in quel ritaglio d’orto di fronte al pagliaio dei Giannangeli, vicino alla fonte all’Acona. Gli anni non gli impedivano di seguire il flusso delle stagioni. Da parte sua il Maresciallo del quale ricordo soltanto il cognome, Vitocco, era sempre silenzioso e lo sguardo era celato sotto un cappello a larghe tese. Non lo vidi mai senza cappello ma respirai sempre una sua inquietudine.

8.

Ricevevo molto interiormente dal saluto di Berardino (Bacocc). Mi sembrava che il mio «Buongiorno!» fosse sempre poco per lui; gli volevo bene anche se non ci avevo mai parlato. Aveva uno sguardo pieno di sentimento e già allora lo vedevo come figura letteraria. Indossando una giubba napoleonica sarebbe stato un perfetto Colonnello Chabert. Lo rivedo adesso sotto l’arco Rutelone con una camicia bianca, stazzonata, stretta in vita con i due lembi congiunti; e le sue gambe un poco arcuate che stilizzavano la sua figura. Procedeva verso i Frati: probabilmente aveva il pagliaio da quelle parti.

9.

Franca Alloggia (Pitturina) stava in classe di mia nonna. Il suo viso è indimenticabile, tondo, e lo sguardo un po’ da furbastra; sarei rimasto a lungo ad osservarla ma lei era tutta intenta alla sua laboriosità e non disperdeva il suo tempo come facevo io durante le vacanze. Adorabili anche i suoi scarponcini su cui finiva l’occhio perché s’elaborava un pensiero secondo il quale la preziosità di quelle scarpe doveva custodire dei piedi da bambolina. L’ultima volta che la vidi fu sul gradino del suo orto, di fronte a quello di Mario Acitelli. Anche in quel pomeriggio era sorridente.

10.

Domenicuccia (la Muratora) deve essere ricordata, non voglio che cada nell’oblio. Anche lei fu una figura presente, anche se di transito, alla Piazzetta del Forno. La sua abitazione era in quello slargo compreso tra la casa di Vincenzo Mosca (Manetta) e quella di Giuseppe di Olimpia. Procedeva quasi sulle punte, aveva anche una “corrispondenza d’amorosi sensi” con il vino, e faceva bene. Le labbra finivano per avvolgersi all’interno della bocca e questo a ragione dei denti che erano caduti. Indossava sempre una vestaglietta colorata, prevalentemente nei toni del celestino e la chiave di casa era fissata alla cinta di quell’indumento, posteriormente.

11.

Emidio Giacobbe aveva la sua collocazione di riposo meridiano sulle scale della sua casa. Guardava tutto dall’alto e passava in rassegna tutta l’umanità che sfilava sotto quella rampa. Commentava il tutto con una lieve emissione di fiato. Ecco: in quel pneuma, in quel soffio, c’era tutta la sua interpretazione della vita e dunque si può concludere che a volte le parole sono un di più gettato sul mondo. Gran lavoratore, non si disperdeva per l’appunto nelle parole ed eseguiva la sua opera con meticolosità e con in mente quel senso delle “provviste” come dato esistenziale prima ancora che materiale. Nel ricordo, è icastica la sua cinta (u centarine), che spesso non era dentro i passanti ma si celebrava, come per un inconsapevole senso estetico di Emidio, sopra i pantaloni. Mi salutava sempre, sia che fosse a riposo e sia che fosse ritto per una pausa di lavoro nei suoi terreni.

12.

Laurino Lalli, fratello di mia nonna Teresa, Oltre che valente musicista come tutti i Lalli, si celebrò con una frase molto bella quando venne a rendere omaggio a mio nonno Lorenzo, morto da qualche ora. Questo egli disse: «Loré, se revedeme ‘n paradise…»

13.

La Camard Blacchitt, chi la ricorda? V’è forse qualcuno che può associarla ad una persona di Assergi? Era la madre di Grazia, la nostra Grazia amata da tutti con i suoi lieti “vagabondaggi” per il paese. Dunque all’interno di queste righe ritorna all’Essere, qui tra noi, anche la madre di Grazia, e di questo sono felice. Urliamo all’eternità anche il suo nome. Mi possiede il sogno d’una sua foto scheggiata che ondeggia a mezz’aria. Notizie di prima mano riferiscono che cantava il motivetto A zigo zago…che terminava e tu m’hai preso il cuor. Ed è giusto almeno qui, nell’illusione del racconto, che madre e figlia siano ancora insieme.

14.

Domenica Scarcia (la Cupella) a mia nonna: «Marì, damme ‘mboche foche…» E mia nonna: «Que te fa’ pe’ cena, Domé?» E lei: «Gli spizzechi co’ le noce…». E nonna Maria: «Lassa su foche! Cene ecc! Que te vo i a fa’ che sci stracca e strucca…!» E allora, al sommo d’una gioia silente, ecco che si vedeva la Cupella raggiungere il luogo della conca e, collocata essa in testa, s’avviava alla Porta del Colle a prendere l’acqua. Mia madre adolescente tutto assorbiva, e questo poi mi diceva nel ricordo: «Se esiste quello che si dice, la Cupella sta in Paradiso». Ma naturalmente non soltanto per la gratitudine verso la famiglia di mia madre quanto per la devozione ed affetto.

15.

Faustina si celebrò con una frase memorabile al confine con un aforisma. Questo avvenne tra la casa di Nardone e quella di Bottiglia. Una interlocutrice di cui non ricordo il nome le disse non proprio elegantemente: «Se ere bona te sposeje a Bazzane…» E Faustina di rimando, altrettanto elegantemente: «Eh, l’oro camina e lo piombo se ferma…»

16.

Domenico Giampaoli in arte Pupucc era sempre attivo per non dire perennemente indaffarato. La sua casa, assieme a quella di Linda e di Antonio (Moscone), rappresentava negli anni ’70 una discontinuità con le case vecchio stile, di pietra, che s’incontravano non soltanto lungo quel rettilineo che partiva dalla porta del Colle ma un po’ ovunque ad Assergi. Da finestre e balconi egli poteva perdersi nei paesaggi nitidi ma quando era in basso, in quello slargo prima del cancello, i suoi riferimenti visivi erano il pagliaio di Moscone, la casa di Angelo Rapiti, la stalla di Domenicuccia (la Forrarella) e quindi la casa d’angolo di Franco di Adamo e di Angelina. E là egli era al centro della scena, governava quello spazio, saliva le scale per prendere qualcosa; era una presenza umana che necessita in un dipinto per dare equilibrio a quella narrazione. Non cedeva al sorriso ma perché ma aveva lo sguardo sorridente. A me, quando sfilavo là davanti, così mi salutava: «Buongiorno compà…!» - dunque era di quel cerimonioso lieve, autentico. Quando giungevo in quel punto dove c’era la sua casa, la sensazione era di trovarmi in un posto di confine in cui lui rappresentava il doganiere. Dopo la curva non si sapeva chi si sarebbe incontrato.

17.

Fonti autorevoli mi riferirono che Rischiarata, questo il soprannome della seconda moglie di Franco Mosca (Pirame), ovvero Angela Giannangeli, aveva tenuto per un periodo il forno ad Assergi. Ebbene un giorno costei compose con astuzia un ultimatum a coloro che dovevano ancora pagare suo marito. In particolare a quelli che lei sapeva erano in difetto dal saldare i conti, disse: «Se’, le teneta fa lo pà domà? Sennò ha ditt Franc bo gli dete quele che gli deta dà…!». Magistrale azione in contropiede, astuzia geometrica, tentativo non velleitario di raggranellare qualche soldo per l’equilibrio famigliare. A me era molto simpatica, sapevo anche dove aveva il pagliaio, dietro la casa di Domenico Alloggia. Lo sapevo perché una volta in quella lieve boscaglia a confine con la sua proprietà avevamo allestito il nostro fortino da trapper. Quando ci scoprì incominciò a maledire quegli intrusi nascosti tra gli alberi. Mi dispiace di non citare la vera identità di Rischiarata, almeno il nome, ma non m’è riuscito.

18.

Vi era un altro Domenico Giampaoli ad Assergi, ed era il cosiddetto Papa. Questo soprannome era stato dato a suo nonno ma visto che ad Assergi si conserva tutto, figurarsi se si abbandonano i soprannomi. C’è infatti una sorta di fedeltà emotiva verso il passato. Fu così che “per legittima successione” quel sublime appellativo era toccato a Domenico Giampaoli, ovvero al padre di Vincenzo, Antonio, Checchina e tutti gli altri figli. Ci fu un momento – d’estate, ma alcune volte anche d’inverno - che frequentai molto il mio coetaneo Antonio anche perché m’affascinava la sua estrema confidenza, per non dire sapienza, con tutto ciò che era elettricità, circuiti, valvole, interruzioni, manopole, onde radio, equazioni, insomma tutti quegli universi che in me erano assenti. Inoltre aveva il baracchino, vale a dire colloquiava con persone lontane, “assenti”, immaginarie, e in quei momenti pensavo alla spedizione di Alfredo Nobile al Polo. Da non dimenticare il fatto che lavorava ad una radio de L’Aquila e s’era specializzato nell’andare in moto anche con la gamba ingessata. A dirla in breve era un talento di orizzonti oscuri. Suo padre Domenico era molto cordiale e i suoi occhi celesti e il viso in generale rimandavano davvero ad un Papa rinascimentale. Una volta capitai a casa e mi mostrò l’ultimo miracolo della gatta, ovvero la promozione a madre con tutti quei gattini appena nati e ad occhi chiusi dinanzi a lei. La verità è che sfacchinava da non dire ma accoglieva tutto senza mai imprecare, volgendosi solamente verso la fatica e unendo le forze con i famigliari. Lo ricordo con affetto perché era buono, tutto dedito alla famiglia, come pure sua moglie Teresa che era parente a mia nonna e che nel tardo pomeriggio vedevo sempre seduta sulle scale della casa e lei accompagnava il saluto sempre con il sorriso.

19.

Le scale della Finanziera, subito dopo le scale della Vecchia. Postazione esemplare per riposarsi e per vedere chi procedeva da giù verso la Porta del Colle. Era una figura soprattutto serale, ed era impossibile che verso il tramonto estivo lei non fosse lì a vedere i rincasanti. Mi ricordo la sua presenza lì ma non seppi mai il suo nome; valga come ricordo quella sua figura paciosa e quell’appellativo che un po’ intimoriva e sul quale mai trapelò voce su chi glielo avesse cucito addosso.

20.

Angelo Giannangeli, soprannominato il Sindaco, aveva un viso smaltato e quel ricamo di baffi gli conferiva un’autorità che rimandava al passato. Se lo si fosse visto in redingote con tutti i gingilli dell’epoca, dunque impeccabile, lo si sarebbe accostato ad un notabile di fine ‘800, un amico di Francesco Crispi, un funzionario di ministero, non garibaldino ma cattolico/liberale. Era questa l’immagine che lui mi sollevava ogni volta che l’incontravo, sia in strada che nel negozio di fronte alla Pasticcia. È sempre un discorso legato al viso, allo sguardo e se Domenico Giampaoli aveva veramente le sembianze d’un Papa, ecco che per Angelo i riferimenti erano quelli o almeno io lo collocavo in quei di fine ‘800.

21.

Quirino Del Sole, anno di nascita 1887, altra figura notevole. Era educato, gentile, onesto e mia madre ripeteva spesso che, sia ci fosse andata una bambina a comprare qualcosa e sia un uomo di giudizio, il trattamento che lui riservava ad entrambi era uguale. A proposito di bambina: una volta una giovanissima si recò lì ad acquistare un po’ di conserva – tempi remoti come si capirà – e Quirino, messa la stessa su uno di quei fogli speciali adatti alla bisogna, vide quella bimba uscire. Ma subito dopo sentendola piangere in strada uscì fuori e vide che la conserva era in terra e la piccola aveva già iniziato a piangere. «Non ti preoccupare, vieni qui» - disse e allestì nuovamente quanto quella creatura aveva poco prima richiesto. Alla bambina non sembrava vero. Nel negozio di Quirino c’era di tutto e ancora mia madre diceva che si trovava anche l’impossibile. Lei bambina mise in croce sua madre per una piccola pettenèssa di colore verde. Alla fine mia nonna dovette cedere e comprargliela ma tale esempio valga per quello che ho appena detto: dentro la bottega di Quirino si trovava di tutto, specialmente la sua cortesia.

22.

Ma posso io parlare di mia zia Brigida? Ho la necessaria distanza dal lutto per poter comporre delle frasi che non smuovano ancora le lacrime? Cosa posso dire di lei se non ripetere quello che mi vado ripetendo da tanto tempo, e cioè che era buona, altruista, andava a trovare tutti, ci aggiornava su tutti i fatti di Assergi, noi lontani. Era, soprattutto, la sorella di mia madre, e per me e mia sorella è stata una seconda madre. Il suo sorriso sempre macchiato d’una serena malinconia non mi abbandonerà mai e mi ricordo che io e mia sorella quando lei ripartiva da Roma – noi bimbi – andavano a piangere sul cuscino dove lei aveva adagiato il viso. Si può scrivere dei tanti amici, delle persone che incrociarono il nostro cammino ma scrivere d’una esistenza come mia zia Brigida m’è ancora impossibile. Ho tutto dentro ma quell’universo di immagini e tenerezza non mi autorizza ancora a narrare.

23.

Oggi si viene a sapere che rifare il proprio letto al mattino non è soltanto un’azione lodevole ma è d’aiuto anche alla psiche. Lo vidi fare da mia madre e anch’io mi produssi spesso in simile atto. Ma era una cosa normale, spontanea al mattino proprio come prendere il caffè; e non avevo mai pensato alla poetica che stava dietro al “rifare il letto”, al senso escatologico che era all’interno di quella azione. Tutto questo mi fu annunciato come atto solenne da Sarina Rapiti, la nostra Sarinella, che infatti una mattina tra la casa di Battista Pace e Sor Checco, mi disse: «Care compare, come me rizz la mmatina, me refacce subete ‘u lett». E si pose la mano destra sul petto nel significato profondo che stava parlando con il cuore in mano. In realtà stava dicendo che rifarsi il letto la mattina significava che avrebbe attraversato il giorno indenne, in salute, e che quindi la sera il letto ben composto l’avrebbe accolta nuovamente. E quelle sue parole risultarono pure velate di pianto.

TweetCommenta L'Articolo